入試シーズン、真っただ中。

今年の神奈川県公立高校入試の難易度のついて気になっている方も多いのではないでしょうか?

詳しく調べてみました。

はじめに

神奈川県公立高校入試では、全体的な難易度に若干の変化が見られました。

特に、問題数は前年比で増加し、昨年度と比較して受験生の解答に要する時間が長引く傾向が指摘されています。

このことが、受験生にとって精神的な負担を増加させ、結果として平均点にも影響を与える可能性があるかもしれません。

国語の難易度評価

神奈川県公立高校入試国語科の問題形式は、受験生にとって重要な読解力と語彙力が求められる構成となっており、30文字程度の作文を除けば全てが記号選択問題で、このような形式は、読解力の強化が必要であることを示唆しています。

特に漢字の読みや短歌の鑑賞が課題とされており、適切な準備が不可欠です。

そして、長文読解において、特に古文の理解が難しいという声が多く、昨年と比較しても、その難易度はさらに上昇しており、受験生は古典文学に対する理解力が試されています。

例えば、古文では敬語表現や文脈の把握が鍵となり、単に文章を読むだけでなく、深く考察する力が求められます。

また、出題傾向に関して、国語のテストでは、漢字や短歌、物語文、説明文といった多様なジャンルからの問題が出題されていました。

このように幅広いジャンルが含まれることで、受験生は多角的な理解を求められ、その準備のためには多様な問題演習が必要で、特に、物語文や説明文の読解は実践的であり、普段からの読書や直感的な理解力を高めることが重要です。

全体的には、昨年と比較してやや難化したという感想が多数寄せられています。

特に、難化が顕著だったのは論説文や古文のセクションであり、これにより受験生の合格平均点にも影響が出る可能性があります。

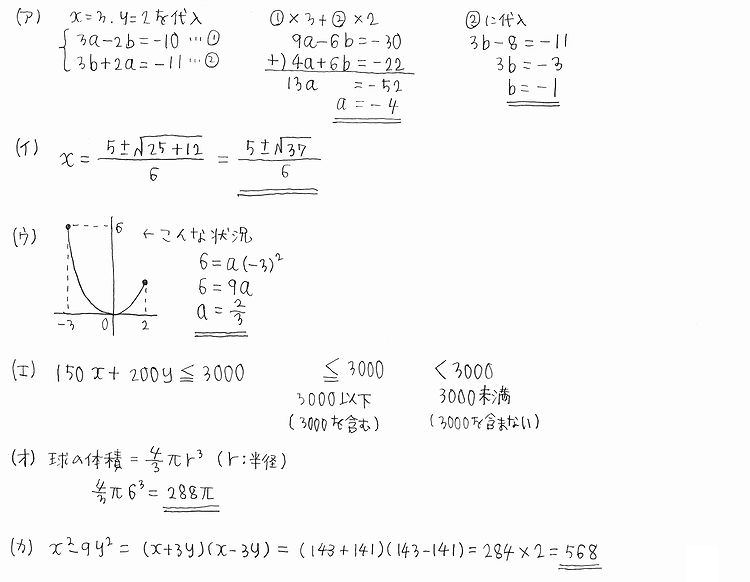

数学の難易度分析

数学では、大問数や設問数は例年通りに設定されていたものの、一部の出題形式に見られた変化が受験生に新たな挑戦をもたらしました。

特に平面図形や関数問題について複雑な思考を必要とする設問が増え、受験生たちは思考力を駆使して解く必要があり、例年より一層の対策が求められる状況となったと言えるでしょう。

出題傾向に関しては、特に平面図形や関数問題が中心に据えられており、受験生はこれらの問題に的確に対処するための戦略が必要とされました。

大問によっては、通常の学習範囲を超える高度な知識や応用力が求められる場面もあり、多様な出題形式は受験生にとっての大きな挑戦となったのです。

そのため、受験の準備においては、専門的な問題集や過去問の分析が重要だったといえるのではないでしょうか?

また、時間配分も受験生の成績に大きな影響を与える要因となりました。

制限時間内に問題を解くためには、計画的なアプローチが求められ、特に、長文読解や計算に時間を要する問題では、事前に解答の優先順位を定めることが重要となるでしょう。

模擬試験などでタイムマネジメントを意識した練習を行うことで、本番の緊張感の中でも冷静に対処できる力が養われるのです。

引用元:ACEONE

英語の試験動向

英語では、語彙の難易度が上がりました。

具体的には、単語の選択問題において、多くの選択肢が巧妙に設計され、受験生は文脈に基づいて正しい単語を特定する必要があり、このような工夫が施された選択肢は、単に語彙を知っているだけでは解けない問題となっており、学習者にはより深い理解が求められる結果となりました。

これにより、多くの受験生が語彙力の重要性を再認識する機会となったでしょう。

また、長文読解問題においても、内容理解度が高く要求されるようになりました。

例えば、読解する際には、文章内の微妙なニュアンスや背景知識を踏まえた推論が必要とされ、従来の単語や文法の知識だけでは不十分であり、読解力そのものを試される結果となったのです。

受験生にとって、このような出題は特に記憶や理解を融合させるための挑戦であり、つまずく受験生も少なくなかったようです。

理科の出題内容

理科の大問構成は物理、化学、生物、地学から各分野がバランス良く出題されました。

特に小問集合形式が採用されたことにより、それぞれの分野の知識が広く問われ、受験生たちは新たな問題形式に適応する必要がありました。

実験や観察に基づく設問も多く見られ、これに応えるためには各分野の基本的な理解だけでなく、実用的な知識を普段から積んでおくことが重要です。

また、出題パターンは例年と大きな変化がなく、各学年の知識を総合的に問う問題が中心でした。

このため、受験生は基本的な知識を確実に身に付ける必要があり、特に、問題文中の条件を的確に理解し、自分の知識を活かして解答する能力が求められ、例年並みながらも知識の深堀りが重要視されていました。

社会の試験傾向

社会科の出題数は、歴史、地理、公民の三つのテーマがバランスよく出題されています。

この構成は、学生が各分野において均等に知識を持つことを求めるものであり、総合的な理解力を養う上で重要です。

また、受験生にとっては、自身の得意分野だけでなく、苦手な分野も攻略するための戦略が必要となります。

そして、出題形式には、記述式と選択式の問題が組み合わさっています。

この多様な形式は、単に暗記した知識を試すだけではなく、学生に論理的思考力や表現力を要求し、特に、記述式問題は、解答に対して根拠を述べることが求められるため、普段から意見を整理する習慣を持つことが重要です。

近年の入試では、社会的な時事問題が多く出題されており、受験生にとっては日頃からニュースをチェックすることが一層重要で、これにより、社会問題についての理解を深め、実際の問題に即した思考が求められるため、受験対策にはニュース購読が欠かせません。

受験生にとって、時事問題に対する知識は合否を左右する重要な要素となるでしょう。

総合的な難易度評価

全体として難化の傾向が見られました。

特に、昨年の平均点が高かったため、試験難易度が上昇したとの意見が多く寄せられていて、受験生たちは、問題の傾向や形式が変化したことに戸惑いを感じ、結果として全ての科目で以前よりも難度が増したという認識が広がっています。

そして、今年の入試では、教科ごとの難易度が一定に保たれ、受験生に総合的な学力を求める形となりました。

特に数学や英語においては、思考力を活かせる問題が多く出題され、知識だけでなく応用力が試されました。

これにより、受験生は幅広い範囲での学習と、それぞれの教科における相互関連の重要性を再認識することとなったようです。

最後に

国語の学習においては、漢字の読み書きや長文読解の技能を高めることが極めて重要です。

特に、長文問題では文体や情緒的要素が問われることが多く、深い理解力が求められ、説明文が昨年よりも難化したことが指摘されており、受験生は表現力や語彙力を強化する必要があります。

日常から漢字や表現の使い方について意識し、読書を通じて語彙を増やすことが効果的ですね。

数学の対策では、基本から応用までしっかりと幅広く学習し、問題へのアプローチを多様化することが求められ、特に問題の構成や出題された単元は例年通りであり、基本的な数学力が重要視される中、解法の選択や時間配分においても工夫が必要です。

過去問を用いた練習によって、失点を最小限に抑えるテクニックを養うための対策が効果的です。

また、苦手な分野を特定し集中的に学習することが合格への近道となるでしょう。

英語の練習においては、単語力の強化が最優先で、長文問題の対策も重要です。

難易度がやや上がったとの声が多く、特に文法や語彙に関する問題に対する細かい分析が求められました。

例年に沿った構成を持ちながらも、選択肢の比較検討や長文読解に慣れることが成功のキーです。

リスニングや英作文にも力を入れることで、全般的な英語力をバランスよく向上させることが期待できます。

理科の対策においては、各分野の知識を徹底的に身につけることが不可欠です。

特に実験問題は実際的な理解力を試される場面が多く、十分な準備が求められ、神奈川県の理科では、分野ごとの出題バランスが保たれているため、物理、化学、生物、地学のすべてを均等に学習することが成功に繋がるでしょう。

過去の出題分析を基に、重点的に復習する内容を決定することも有意義です。

社会の準備においては、時事問題や歴史的背景を統合的に理解することが重要です。

近年、社会科の問題は多様化し、特に時事問題に重きを置く傾向が見受けられます。

教科書の範囲を超えて、自身でニュースや資料を広く収集し、社会の動向に敏感になることが求められます。

また、重要な歴史的事件や変遷を総合的に把握することで、問題解決に役立つ知識を深めることもっ可能になります。